雇われ開発者は発明による特許で儲けることはできるのか!?

法律上の発明の帰属関係

企業や組織に所属して、商品などの研究開発に携わる方は、試行錯誤を重ねてやっと発明を完成させます。

そして完成した発明が世の中に出て売れていくことほど嬉しいことはないと思います。

ですが、世の中に発明品がでてもその発明の特許で従業者の方が億万長者になるほど儲かったという話は、あまり聞いたことがないと思います。

それは、多くの場合、職務発明についての契約によって従業者がした発明の権利については、一定の条件の下、会社があらかじめもらえるようになっているからです。

多くの開発型の会社では、開発を行う従業者と会社の間では職務発明に関する契約が交わされています。

職務発明に関する契約は、従業者が発明者として職務発明をした場合、その発明についての権利を会社が取得するように予め定めた契約のことです(発明規定などと呼ばれることもあります)。

仮に、従業者が会社の業務と関係なく、自分の力で趣味に関する発明をした場合には、会社に権利を取られることなく自分で特許権を取ることができます。

その場合には、自身で特許権を保有して、自由に発明を作り上げ、商品として販売して、儲けることができます。

しかしながら、会社の事業・業務と関係あるものであって、職務としてした発明については、その発明に関する権利は職務発明契約により会社のものとなるのです。

職務発明に対する相当の対価

一方、従業者は会社が発明に関して権利を取得した場合には、その発明に対して相当の対価を得ることができる、と法律に定められています。

この相当の対価というところも、従業者と会社との間で認識のズレが生まれるポイントです。

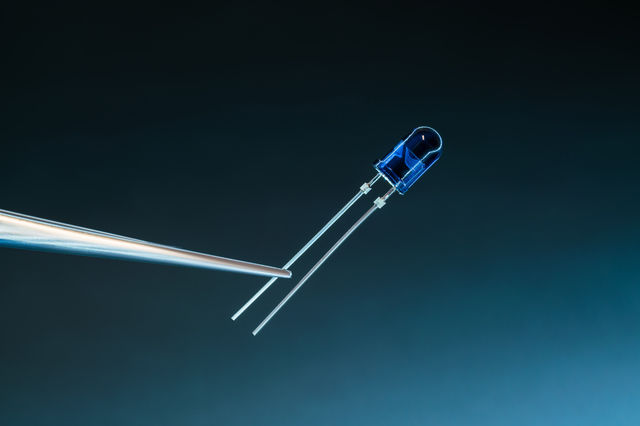

例えば、ノーベル賞をとられた中村修二教授による青色発光ダイオードの発明によって、日亜化学は数千億円の利益があがったとされました。

それに対して会社は、当時社員であった中村修二さんに対して報奨金としては2万円をあげただけと言われています(実際には報奨金以外の部分の役職や手当などで会社は相当の対価を支払ったといいます)。

相当の対価は、従業員からすればもっともらえるはず、会社からすれば他の社員よりも多くあげているからいいではないか、ということになりがちです。だから、訴訟に発展することにもなってくるのです。

相当の対価を巡って争った事件としては以下のものがあります。

中村修二さんの件で一時は200億円の相当の対価が認められたとしてニュースにも大きく報道され、職務発明が注目される契機になりました。

しかし、最終的には6億4000万円で和解という結果になっています。

普通に考えて6億4000万円はすごい金額ですが、ノーベル賞級の発明をしても6億円なのか、という見方もできます。

他の事案で見ても職務発明の対価が1億円を超えるようなことはほとんどありません。

また、昨今では職務発明に関する法律改正もあって、法律の定める相当の対価について企業側が対策してきているために従業者が思っているほど請求できなくなっていることもあるようです。

出典:『雇われ開発者は発明による特許で儲けることはできるのか!?』(発明plus〔旧:開発NEXT〕)

:

: